7月9日那天,天津热得像个大蒸笼。

在这样一个酷热的上午,一位白发老人坐着轮椅,被家人推着去剪彩。

他穿着一身不算合身的短袖,脸色灰白,嘴唇发干,眼神空洞。

这是94岁的相声老先生——杨少华。

谁也没想到,这一场剪彩,成了他的“谢幕”。

下午,他在医院里走了。走得不惊天动地,却引来轩然大波。

有人惋惜,有人感叹,但更多人,目光盯住了一个人——赵伟洲。昔日的老搭档。

二人曾一起红极一时,说相声说到全国皆知。

但这次,赵伟洲沉默了。没有发声,没有悼文,没有现身。

这段“黄金搭档”的老情分,难道就这样尘归尘、土归土?

他俩,真的就这么绝了交吗?

一、苦出身,难成名:杨少华的“起跑线”比别人低得多杨少华1931年生人,北京人。父亲早逝,母亲也没活太久。

从小就是穷人家的孩子,饭都吃不饱。

12岁,别的孩子在念书,他在铺子里给人修鞋。

命运最早的一次拐点,是他碰上了相声。

喜欢?不如说是盼头。他觉得说得好了,说不定就能有饭吃。

可那时候相声圈讲究规矩,拜师得摆知——请客设宴、送礼敲锣。

穷,没那个钱。结果名没拜全,还落下个“抠门”的名声。

后来勉强混进了天津的曲艺团。

但团里谁不是角儿?马三立、王毓宝……他根本排不上号。

为养活一家人,他常撂地——画个圈,站圈里说相声,观众满意才给钱。

有时一天下来,就挣几个零钱,还得带回家给儿子换口热饭吃。

那种日子,熬不出头。直到他遇到一个人,命运才开始松了口气。

这个人叫赵伟洲。

二、赵伟洲:天才少年,一手捧红杨少华赵伟洲是地地道道的天津人。

相声世家,父亲赵心敏也是老艺人,小时候就跟着去剧场转。

2岁时被相声大师苏文茂一眼看中,说了句玩笑话:“这孩子以后跟我学。”

谁想,这句玩笑,成了预言。

赵伟洲天赋极高,说段子不带重样,尤其擅长创作。

年轻时被送进天津曲艺团,很快成了骨干。也就在这里,他遇到了杨少华。

那时候的杨少华,说句不好听的,是“没人愿搭的搭档”。

他的风格太另类,慢悠悠,说话拖着尾音,有点蔫,有点坏,演出时总“抢风头”。

很多人不喜欢。但赵伟洲却觉得,这人“有东西”。

他不但愿意合作,还专门为杨少华量身打造段子。

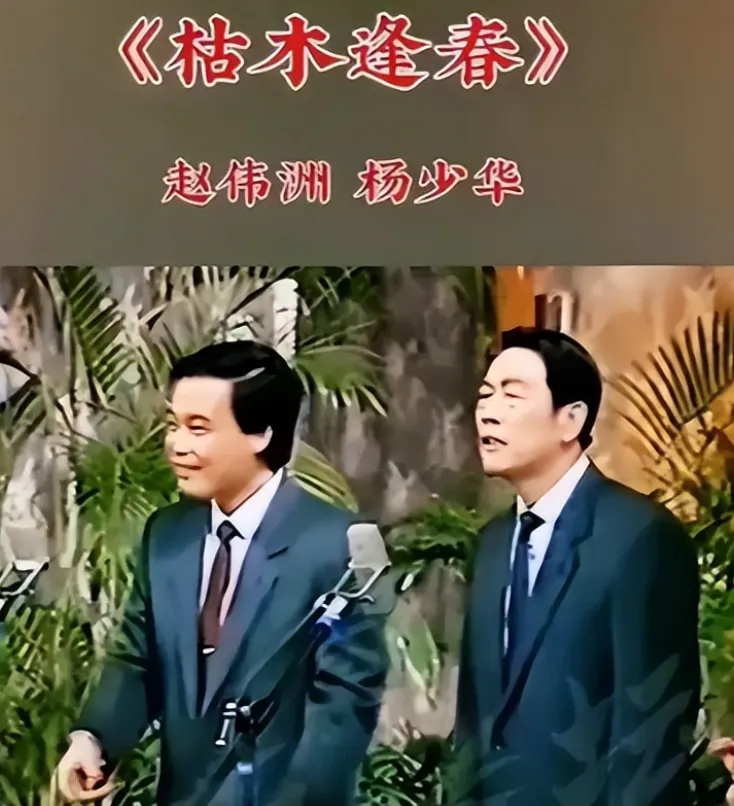

比如那个后来红遍大江南北的《枯木逢春》,就是赵伟洲写的。整个作品,主包袱全给了杨少华。

一句“我要开花”,全国都笑疯了,杨少华也一下子火了。

赵伟洲甘当绿叶,做配角都毫无怨言。

他知道,杨少华需要一个好作品,而自己能给。

那几年,两人几乎形影不离。

演出、比赛、上电视、登央视舞台,一路披荆斩棘,成为相声界的“黄金组合”。

三、突如其来的分手:赵伟洲成了“被牺牲”的人就在所有人以为他们会一直走下去时,一切却戛然而止。

杨少华决定换搭档了。换谁?自己的儿子,杨议。

赵伟洲被“请下台”。

他被悄无声息地从“舞台中央”移到了“舞台边角”。

很多人说,这就是为了“捧儿子”。

毕竟杨议那时候刚出道,还没有什么观众基础。

如果父亲亲自捧,演出机会、资源、口碑,全是现成的。

可赵伟洲呢?他不是不懂这其中的“孝心”,他心里明白,但他接受不了。

不是不让别人红,是觉得兄弟情被轻易放弃了。

他沉默,后来公开场合提起此事,言辞中有怨、有怒。

曾有一次,他直白质问:“一个老搭档,能说换就换?”

一切感情,就像纸糊的,在利益和亲情面前,不堪一击。

从此,两人几乎不再同台。同城不同台,同行不同路。

黄金搭档,就此分裂。

四、一张旧照,让人误以为“重归于好”时间过去十多年,两人几乎没再合作。赵伟洲也渐渐淡出舞台。

有人说他心寒,也有人说他倔。

直到某年,网络上一张照片突然火了。

杨少华和赵伟洲并肩走在天津街头,说笑着,仿佛回到当年。

那一刻,很多人以为——终于和好了。

可惜,这只是偶遇。

之后依旧没有合作,没上节目,没同框。连一场公开对话,都没有。

一切恩怨,看似过去,其实还在心里。

哪怕几十年后见面能说笑,但深夜回忆起从前,恐怕依旧苦涩。

五、老人的谢幕,赵伟洲“沉默不语”杨少华的葬礼,来了很多人。

郭德纲发文悼念,赵本山送来花圈。

天津的相声界几乎全体出动,感情深的、感情淡的,都来了。

但赵伟洲,没出现。没有悼词,没有花圈,连一个转发的朋友圈都没有。安静得像个路人。

甚至,杨议在答谢环节里,提了所有人的名字,唯独没提赵伟洲。

这不是疏忽,是有意回避。外人看得出来,这段恩怨还没翻篇。

六、回头看,谁对谁错?真要讲这段恩怨,谁更委屈?

站在赵伟洲角度看,他一手捧红杨少华,最后却被当成“可有可无”。

换作是谁,心里都难受。更别说,那是他最好的搭档、最信任的兄弟。

而从杨少华的角度看,他是父亲。晚年只想让儿子出头,这也是一种本能。只是方式过于决绝,情分伤得太重。

这不是一个简单的对错问题。是两个时代的人、两种身份的冲突。

一个是师友,一个是父子。选谁,舍谁,都得付代价。

遗憾的是,代价太大了。

搭档没了,兄弟伤了,到头来连一场体面的道别都没有。

七、赵伟洲如今过得怎样?如今赵伟洲,年过七旬,早已退隐江湖。

偶尔会出现在地方小型活动上,更多时间,是在家照看家人,写写段子,偶尔会给年轻人提些意见。

他说过,他不是不说相声了,只是找不到合适的搭档。

说得云淡风轻,其实外人都懂,他是在说杨少华。

他那种风格,只和杨少华合得来。就像两块不规则拼图,别的都拼不上。

只是这块拼图早已不在了。

八、谢幕之后,人性背后的挣扎杨少华94岁走完人生。

从街头撂地到央视春晚,从9平米的小屋到红遍全国。

他曾穷怕了,苦透了。也曾被捧上天,受万人敬仰。

可最后的争议,却是因为他去世前还在带货、剪彩。

很多人骂他儿子,说“榨干”老父。但也许,真正想出去的人,是他自己。

那些年对钱的执念,已经成了他血液里的密码。

就算身边人拦着,他也想再演一次,再说一段,再“挣一次”。

赵伟洲或许不是没看到这些。也许他也想原谅,也想释怀。

但一个人,一旦心里有过深的伤,再轻的拥抱都可能像刀。

九、最后的告别:不是每段搭档都能善终杨少华走了,带着那些相声段子,也带走了无数人的记忆。

可他最重要的一段情分,没能等来一句告别。

赵伟洲也老了,迟早也会退场。

只是,到那天,他们还会不会在另一个舞台上,再说一次《枯木逢春》?

再演一遍“你捧我逗”的默契?

很难说。

有人问:他们怎么就不能和好?可有些搭档,错过一次,就是永远。

不是不想,而是再没有那个时间、那个舞台、那个心境。

尾声:

曾经,赵伟洲说:“杨少华是我命中的转折。”

也许他没说出口的下半句是:“也是我一生最深的遗憾。”

但那些段子,那些台词,那些观众席上满堂喝彩的笑声,早已留在时代的录音带里,永远不会断电。

枯木曾逢春,但春天总会走远。

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。